本文以法国巴黎19区木杂亚街58号一座上世纪“黄金三十年”时期遗留的办公楼住宅改造项目为切入点,探讨在转型建筑背景下住宅设计范式的结构性重思。项目由Canal Architecture建筑事务所于2015年至2019年间为巴黎不动产管理局(RIVP)完成,在社会住房制度、法规约束与技术现实的多重张力中展开。文章首先揭示了社会住房设计中“限制”的结构性来源,包括时间、规范、制度与既有物质结构等,其次分析了建筑师如何在“节制设计”伦理指导下将现有资源转化为多样化的居住形态。最后,文章指出该项目在制度推动力、设计文化重构及空间社会性方面的启示意义,展现出一种介于“新建”与“遗产保护”之间的第三条路径,为城市更新与住房设计提供了可持续的实验范式。

住宅改造;社会住房;转型建筑;节制设计;Canal Architecture

住房问题在当代法国,尤其是在城市地区,已成为高度紧迫的现实议题。在住房供应短缺、可建设用地日益稀缺的背景下,减少“资源”消耗的迫切需求更进一步加剧了这一局势[1]。面对这样的多重压力,建筑师兼评论家夏洛特·马尔泰尔-巴特(Charlotte Malterre-Barthes)明确指出其中所蕴含的伦理困境:“如果住房既是一项基本人权,又构成建筑学的核心任务,……那么我们应如何在回应住房需求与拆除和建造行为所带来的破坏性之间进行权衡?”[2]。

已有研究表明,现有建筑的再利用为回应这一挑战提供了可能的方向。哲学家皮埃尔·凯(Pierre Caye)指出,欧洲现有的建筑存量完全可以满足大多数围护结构层面的使用需求,由此他推断,在未来,建筑修复与转型利用将逐渐取代“新建”[3]。

尽管社会住房长期以来在居住领域一直被视为创新的推动力量,甚至一度被誉为“实验场”[4] 2。自从1977年《巴尔住房法》(loi Barre)的政策转向,国家逐步退出该领域,社会住房在创新实践方面的能动性受到了严重限制3。在法国,国家通过立法、监管以及财政支持等方式对社会住房政策进行引导(包括为实现特定目标而设定的专项政策),而住房的规划、分配与管理职责则主要由地方政府承担4。为落实这些职能,地方政府通常与社会房屋运营主体(bailleurs sociaux)建立合作关系。这些运营主体可能是公有机构,如公共住房办公室(OPH, Offices Publics de l’Habitat),也可能是私营机构,如社会住房企业(ESH, Entreprises Sociales pour l’Habitat),亦或是合作性质的公司。

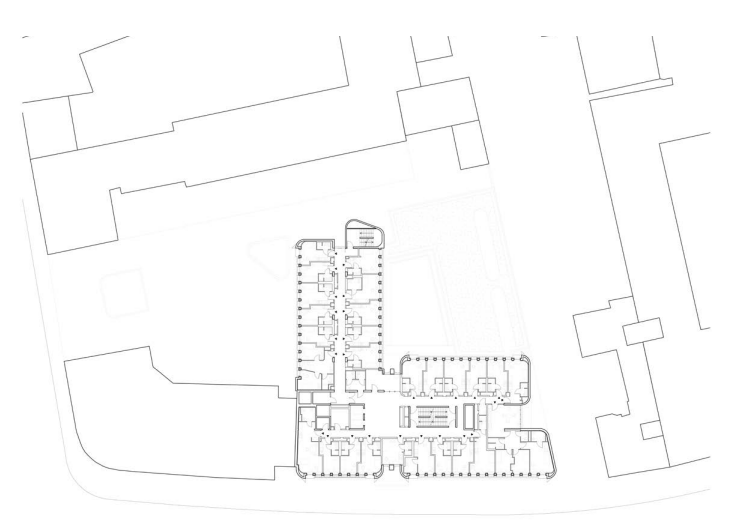

本次改造由巴黎市不动产管理局(RIVP)8主导实施, 2015年确立的规划方案包括168套社会住宅,103套学生公寓和65套年轻职员公寓,由国家大学与学校事务中心(Centre régional des œuvres universitaires et scolaires,CROUS)负责管理9;14套艺术家工作室式住房,由RIVP管理。作为比较,截至2023年,法国境内约有24万套学生住房10,在总计540万套社会租赁住房11中所占比例为4.4%。

围绕这个办公楼改造为住宅的案例,文章将围绕两个层面展开论述:首先分析在这一非常规生产环境下,如何重塑建筑设计所面临的约束条件;其次探讨建筑师在此语境下,所采取的实践路径。文章最后将从三个维度进行总结:(1)制度性成果,(2)设计方法启示,(3)社会影响面向。借此对建造活动即建造新建筑这一逻辑(dé-penser la logique du neuf)的结构性进行拆解与重新思考。

相较于私人房地产开发,社会住房的建筑设计更需置于其“语境”中加以理解[10],特别是在政治、经济与技术等维度上。本文所谓的“生产环境”(milieu de production),正是指建筑项目得以发生的具体条件与生成机制。每一个建筑项目都不可避免地受到限制,限制这个词从词源意指“迫使某人违背其意愿行动”——无论这些限制来自法规、建筑功能,还是预算要求。然而,当设计发生于已有构筑物的基础之上时,这些限制的性质和问题就发生了变化,同样,此时的“生产环境”也扩展为一个已有的物质空间框架。

木杂亚(Mouzaïa)街58号改造项目是2013年1月颁布的《迪弗洛法》12(loi Duflot,或称“SRU II法”)的首批实施案例之一。该法案在强化原有《城市团结与更新法》(SRU)目标的基础上,进一步提出“动员国家公有土地以发展住房建设”的政策方向13。法律明确规定,社会住房机构可在将建筑改作社会住房的前提下,以最高达80%的价格折扣购入国家所有的不动产[9]。但这一优惠也附带时间上的硬性约束:开发商必须在购入后五年内交付住房,否则将面临由法国经济与财政部处以的罚款。

这一时间限制在项目的设计过程中产生了显著影响,从 Canal Architecture 事务所最初撰写的设计意向书中可见端倪,即需提出“既富于创意又切合现实的方案,以确保项目能在2019年底如期完成”。为了节省工期,业主方决定不对楼板结构进行全面探测,因原始设计图纸显示其为实心混凝土楼板。然而,在工程初期施工中却发现,这些楼板实际上是由预应力混凝土T型梁和空心砌块组合,并覆有一层现浇混凝土[9]。此类结构无法满足巴黎市政府在新建工程中对隔音性能的规范要求。建筑师因此被迫——也就是违背其本意——在整栋楼共8200平方米的楼板上额外加铺7厘米厚的轻质混凝土层,形成有效的隔声屏障。这一改动相当于新增近2000吨混凝土,对于一个本意在资源利用上倡导“节约型设计”的改造项目而言,不啻为一次反讽。对此,建筑师表达了明确的遗憾,并促使他们质疑:新建建筑所遵循的规范是否应该直接应用到改造项目中?[9]

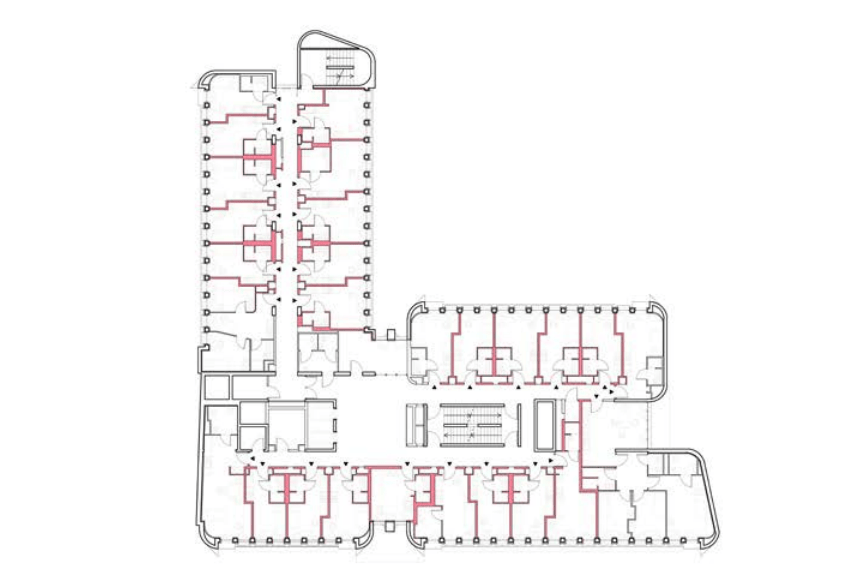

至于室内“错齿式”分隔墙(cloisons en baïonnettes)的设置(图3,图4),可将其看作是政治与形态限制交汇的产物:由于社会住房套数在巴黎市议会中已被表决确定,具有强制性(而市政府又是RIVP的主要股东),必须严格按计划套数执行。为此,最后的设计中,部分单间有两扇窗、部分则有三扇窗。乍看之下,人们会以为这是为了在相似面积的单元中营造平面上的多样性,但 Canal Architecture 创始人Patrick Rubin明确指出,他本人“更倾向于让所有套型完全相同”。归根结底,是既有立面窗洞的空间分布与政策规定的住房数量,共同决定了室内住宅单元的构成与形式。

上文所谈及的种种限制,实则揭示出社会住房领域中一系列结构性僵化机制。尽管现行法规与规范的初衷在于确立并保障住宅质量的最低标准,但从实践层面看,这些规范反而制约乃至阻碍了设计目标的实现。它们成为建筑师在设计过程中不得不面对的基本参数,在现实操作中构成一种在“限制”与“实践”之间不断博弈的复杂协商过程。

建筑师也可以反过来利用“生产环境”的特殊性激发其实践,此处“实践”被理解为“遵循某种行动规则的过程”。相关研究指出,建筑改造领域往往被行业中的非主流群体所关注,将其视为重新定义自身职业价值观的契机[11]。对 Canal Architecture 建筑事务所而言,其介入动机可归属于广义上的“节制设计(économie de moyens)”理念——由于缺乏统一定义,我们可将其理解为一种建立在对物质“资源”进行理性与克制使用基础上的设计伦理。

在设计之初,建筑师Patrick Rubin就已明确表示尽可能不进行拆除。在考虑任何新增或改动之前,建筑师首先采取的是一种观察者的姿态:“我们观察了整个建筑,并试图揭示其潜在价值”[11]。他强调要聆听建筑,去感知它、体会它,并延续其叙事线索。这种现场观察需要档案文献的收集补充,同时,团队还于2015年1月拜访了原设计者克洛德·帕朗。

尽管在竞赛阶段业主并未强调该建筑的遗产价值,但克洛德·帕朗是法国极具影响力的建筑师,1979年法国国家建筑大奖获得者,曾与哲学家、建筑理论家保罗·维里里奥(Paul Virilio)共同组建“建筑原理小组”(Architecture Principe, 1963–1968),并提出“斜置功能”(la fonction oblique)理论。

建筑现状为建筑师们提供了大量设计素材,他们的工作思路是将新功能植入既有结构之中,并优化已有资源。其中,原有建筑的垂直交通系统被尤为看重:由一座双跑主楼梯(被称作“尚博尔梯(Chambord)”)和位于南端的辅助楼梯共同组成。这一垂直流线不仅具有明确的构造逻辑,而且成为新功能组织中的核心支撑。

总体来说,建筑师在对待主体结构与内部装修采取了截然不同的态度。在主体结构方面,几乎所有的原有构件——包括楼板、承重结构、预制外墙板与楼梯——均被完整保留,仅在底层与负一层扩大了一个天井,以保证14个艺术工作室的采光条件(图4)。在这一尺度上,建筑师主要是维修,去“治愈时间造成的损伤”[11],尤其是修缮粗旷的混凝土裂缝、剥落与爆开的部分,保留其被建筑评论界称为粗野主义的(brutalisme)风格。

相较之下,对于内部装修,事务所则采取了更具介入性的设计策略。例如,原办公区的室内隔墙全部拆除,约600扇窗也全部被更换。原建筑师克洛德·帕朗(Patrick Rubin)本人非常重视立面,因此团队决定用墙内侧增加保温层的方式达到现行保温标准以保留建筑外立面原貌,并利用这一策略重新设计了窗户:原来的钢窗套和PVC窗户由一个固定扇与一个开启扇构成,而新设计将其替换为贯通整窗高度的可开启木质窗扇。既保留了原建筑立面节奏,也带来了更家居的材料质感(图5)。

在空间划分上,为学生公寓营造出一种更具集体性的居住方式,不是每间公寓都需要配备独立厨房,除了单间还设有2至6人合租型单元(图6, 图7)。“这种配置来自于疏散路径长度的规定14,也因此生成了多种居住类型,使每位住户既保有私密空间,又能共同使用共享设施。” 同样的方式,在纵深达19米厚的建筑中设宽大的中央走廊,采光良好、尺度舒适,形成共享起居空间(图8, 图9),仿佛是这次改造为住户提供了额外的“好处”。

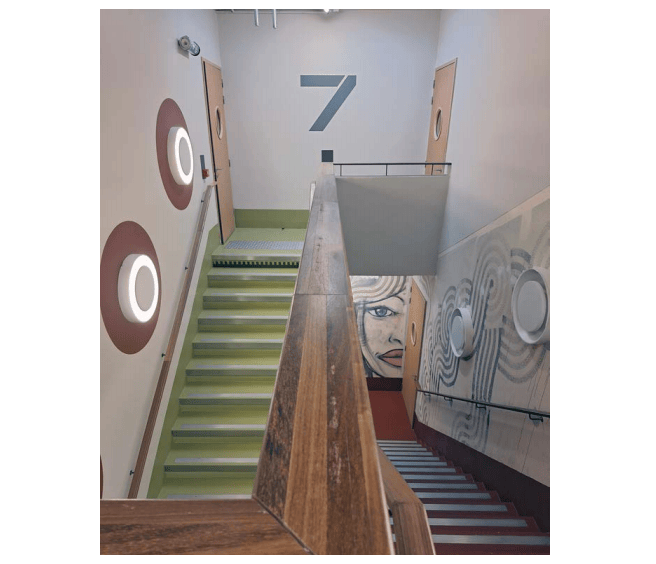

对既有建筑的深入理解还促使建筑师关注建筑曾被使用的“生活痕迹”,而非仅关注其原始状态。在设计前的现场踏勘中,团队发现该场所曾在2012至2013年间被约150名艺术家非法占用,并创立了一个名为“Le Bloc”的文化空间。他们在此开展文化活动、提倡“居住权”(Droit au Logement),并在墙面留下了大量壁画与涂鸦创作。在项目改造过程中,对这些作品进行了完整的照片建档与归档工作,其中某些作品被悉心保留并作为视觉元素展示于公共空间(图10)。

图10. 保留于公共区域内的涂鸦画作,自“香波楼梯”顶部拍摄的视角,作者摄影

最后对改造前“现状”建筑的认知也促使设计团队关注那些生活在其间的人们所留下的痕迹,而非只着眼于其最初的样子。譬如该楼曾被约150位艺术家于2012至2013年间占领,他们倡导街区文化,捍卫居住的权利,在楼里留下数十幅涂鸦。这些墙面涂鸦都被摄影存档,有的原样被保留在共享空间中。

虽然这一案例仍属孤例,远未能全面代表法国社会住房的整体生产态势,但我们仍可以从中提炼出几点有意义的思考:其在制度层面的影响、对设计的启发,以及在社会层面的意义。

首先,这是一个具有先锋意义的项目,正逢所谓建筑改造再生的“春天”(printemps de la réhabilitation)[12]。项目引起了业界的广泛关注,不仅频繁见诸媒体报道,而且荣获多项建筑奖项,包括2023年由法国文化部主办的“réHAB XXe”改造奖项,得到了专业界与公共机构对其高度认可。 尽管社会住房领域一度存在诸多质疑,但此次实验之所以得以实现,正是得益于RIVP的治理能力以及其主要股东——巴黎市政府的积极推动,显示出公共部门的引领潜力。该项目已具有行业示范效应:不少私人开发商也开始进入办公楼改造市场,将其视为新的市场机会。到2024年,法兰西岛大区的空置办公空间总量已超过500万平方米。木扎亚街58号的改造表明,尽管建筑初建时未被视为具备显著的历史价值,其通过改造所引发的讨论与关注,已促使其被法国文化部授予“卓越当代建筑(Architecture Contemporaine Remarquable)”称号。这种从“功能遗弃”到“制度认可”的转变,标志着建筑遗产价值的动态建构过程,也体现出建筑改造在当代文化政策中的介入能力。

其次,该项目促使我们对住宅设计文化的重新定位,这种文化处于新建与遗产保护之间的“中间地带”。该案例建成后被赋予一种示范性价值,尽管再述的过程可能夸大或掩盖了某些方面,但这个案例仍旧为突破住宅设计几乎“固化”的思维框架提供了可能性。在现代工业化所塑造的生产模式对地球宜居性构成威胁的当下,解构性重新思考“新建”的逻辑显得尤为紧迫。如果住宅设计文化是在新建的语境中被发展起来的,那么改造领域意味着向已有建成环境的修复与适应转移。尤其是改变建筑用途,将成为一种契机,有助于建筑实践从标准化的范式和操作方式中解放出来。

最后,木扎亚街58号项目所营造的社会生活环境,深深植根于其特定的物质与城市语境。不同于一般学生公寓的18平方米(3米×6米)的混凝土结构标准单人间,本项目呈现出多样化的空间变体,涵盖2至6人不等的合租单元,以及14至22平方米的单间,月租在310至458欧元之间15。虽然该项目属于“可负担住房”,但其设计逻辑却反直觉地体现为“更多”而非“更少”:除了宽敞并具自然采光的公共走廊外,建筑还配备了共享学习间和洗衣房,既为居住者提供了更多可用空间,又创造了更多日常社交的可能性。

2“……住房社会政策诞生于自由主义思想,在法国经济最繁荣时期达到顶峰,而如今正是这种被推至极端的自由主义思想摧毁了它的基础”[5]

3“……巴尔住房法(loi Barre)标志着法国社会住房历史上的一次断裂。它以对个人的援助取代对建造的援助,从而开启了社会住房人口组成革命。”[6]

4自1982年密特朗总统执政期间起,通过去中心化法律,市镇、省级和大区政府在住房事务上承担了越来越多的责任。

5 这一术语指的是1946年至1975年间法国经历的持续经济增长时期,由历史学家让·富拉斯蒂耶(Jean Fourastié)提出,他将其定义为“法国人民摆脱千年资源稀缺巨大束缚的三十年”[7]。值得注意的是,如今这一历史叙述受到批评,因为这一时期也伴随着对自然资源的过度开发和严重的生态债务。

6 我们建议借用“负面的共享资源”[8]的概念,将这类建筑称为“废弃物”,因为它们往往是老旧、废弃、常含石棉、并且乍看之下没有任何文化遗产价值的建筑。

8 RIVP是一家混合经济公司,即结合公私资本的商业法人实体,其中巴黎市为主要股东。于1923年由巴黎市议会创设,旨在缓解当时的住房短缺问题。

9虽然项目由RIVP担任开发方,学生和青年工人的住房租赁管理则由大学和学校事务地区中心(CROUS)负责。“巴黎CROUS在十年间将其住宿容量从2010年的3250个床位扩大到2020年的7730个床位,这要归功于国家、巴黎市、法兰西岛大区和社会房东(如RIVP)等公共合作伙伴的支持和投入。”[9]

10 《世界报》,2023年12月1日,“学生住房:政府为在2027年前新建35,00个住房提出的方案”。

11数据来源于法国国土整治与生态转型部的“社会房东租赁住房名录(RPLS)”。

12此法案以塞西尔·迪弗洛(Cécile Duflot)命名,当时她是“领土平等与住房部长”。《迪弗洛法》规定,将人口超过3500人的市镇社会住房配额从20%提高至25%,加强了2000年12月13日通过的《城市团结与更新法》(SRU法)所设立的目标,该法是法国社会住房政策的关键法规之一。

13 2013年1月18日颁布的第2013-61号法律,旨在动员公共用地支持住房建设并加强社会住房建设义务,。

14法国国家防火安全法规对从住宅门口至紧急出口之间的最大可行走距离有明确规定:若在室内,不得超过15米。

15 作为参考,2025年4月站数据显示,巴黎19区14平米公寓的月均租金约为400欧元,22平米的租金则在600欧元左右浮动。